Intervista al fotografo di architettura Dan Alka

Dan Alka

Dan Alka è un fotografo ceco specializzato in architettura, arte e ritratti. Ha lavorato per diversi anni con Oliviero Toscani e ha fondato la piattaforma multimediale INSTATRIO.com, che aiuta i viaggiatori e gli amanti dell‘architettura a scoprire monumenti e luoghi culturali degni di nota in tutto il mondo.

Nell‘intervista, Dan Alka parla della sua collaborazione con WhiteWall, del concetto di “momento decisivo” di Henri Cartier-Bresson, dell‘influenza della sua infanzia nella città industriale di Ostrava e dà consigli a chi è alle prime armi con la fotografia di architettura.

Puoi raccontarci un po’ di come sei diventato fotografo?

Sono diventato fotografo prima ancora di tenere una macchina fotografica in mano. Prima è venuta la vista ‒ attenzione, curiosità, l’abitudine di guardare due volte. La macchina fotografica è arrivata dopo, come estensione di quell’abitudine, un modo per catturare il visibile lasciando che l’invisibile lasciasse la sua traccia. Ciò che mi attrae non è solo la danza della luce, ma l’emozione sospesa nello spazio intorno ad essa, i residui della memoria, il silenzio tra i gesti ‒ le parti della realtà che non si annunciano ma insistono per essere percepite.

Sono cresciuto a Ostrava, una città industriale nella Repubblica Ceca ‒ un tempo uno dei centri più importanti d’Europa per carbone e acciaio. I miei “parchi giochi” preferiti non erano parchi o campi sportivi, ma le fabbriche abbandonate della città. Per la maggior parte delle persone questi terreni industriali erano cicatrici sul paesaggio urbano; per me erano sculture intrecciate ‒ reti di acciaio e luce tremolante, dove ruggine, geometria e ombra parlavano la loro lingua.

Vagavo nei loro corridoi silenziosi, seguendo pittura scrostata, scale arrugginite, pavimenti crollati, fili penzolanti e mattoni allentati. Un passo falso poteva sollevare amianto da muri o soffitti nascosti, quindi muoversi in questi luoghi mi ha insegnato che l’attenzione ai dettagli è una forma di vedere.

Tornavo più volte per osservare le loro forme in evoluzione, i dettagli intricati e le texture grezze. Ogni frammento sembrava accendere una nuova idea, un nuovo modo di vedere. Crepe, ruggine e metallo contorto non erano solo decadimento ‒ erano catalizzatori di creatività, inviti a tracciare nuove linee, scoprire schemi nascosti e indugiare nell’interazione tra struttura e luce.

Quando ho preso per la prima volta una macchina fotografica, sono stato attratto dall’architettura ‒ non solo come soggetto, ma come mezzo per esplorare lo spazio tra ciò che comprendiamo come realtà e ciò che esiste oltre le nostre percezioni. All’inizio vagavo in questi edifici abbandonati, osservando forme e texture, lasciando che stimolassero la mia immaginazione. Ma presto ho capito che solo la macchina fotografica poteva preservare e tradurre queste impressioni fugaci, dando a queste strutture silenziose una seconda vita nelle fotografie.

Da quella precoce insistenza nell’osservare ogni dettaglio è emerso il mio principio guida: “Nessun dettaglio è troppo piccolo.” Oggi, sia che catturi le linee nette dell’architettura ultramoderna, sia che catturi la poesia effimera della luce sul cemento, porto sempre con me quella lezione: rivelare storie nascoste e texture sottili che rendono ogni spazio indimenticabile.

Come ti lasci ispirare? E cosa ti ispira di più? Film, libri o riviste? O ciò che ti circonda?

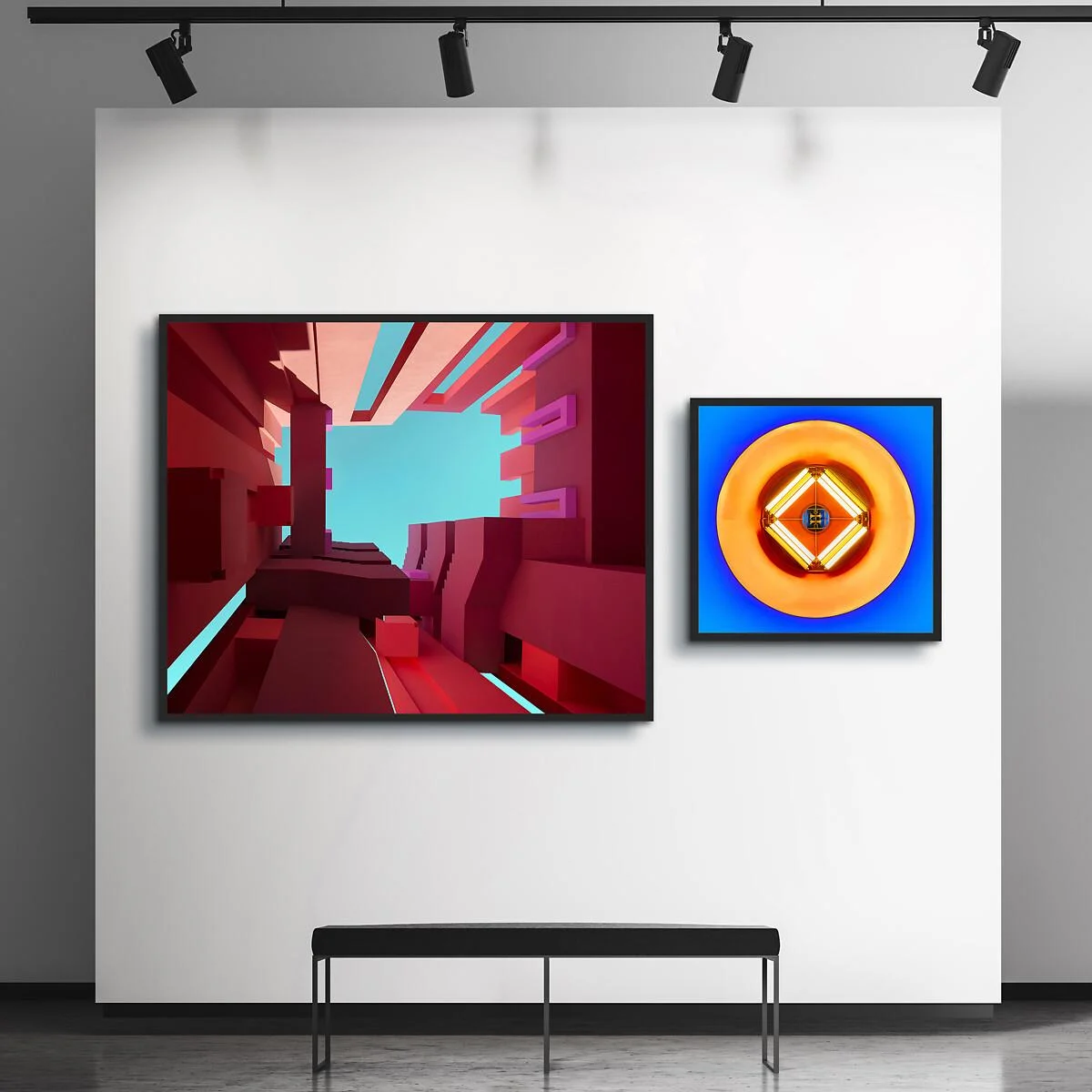

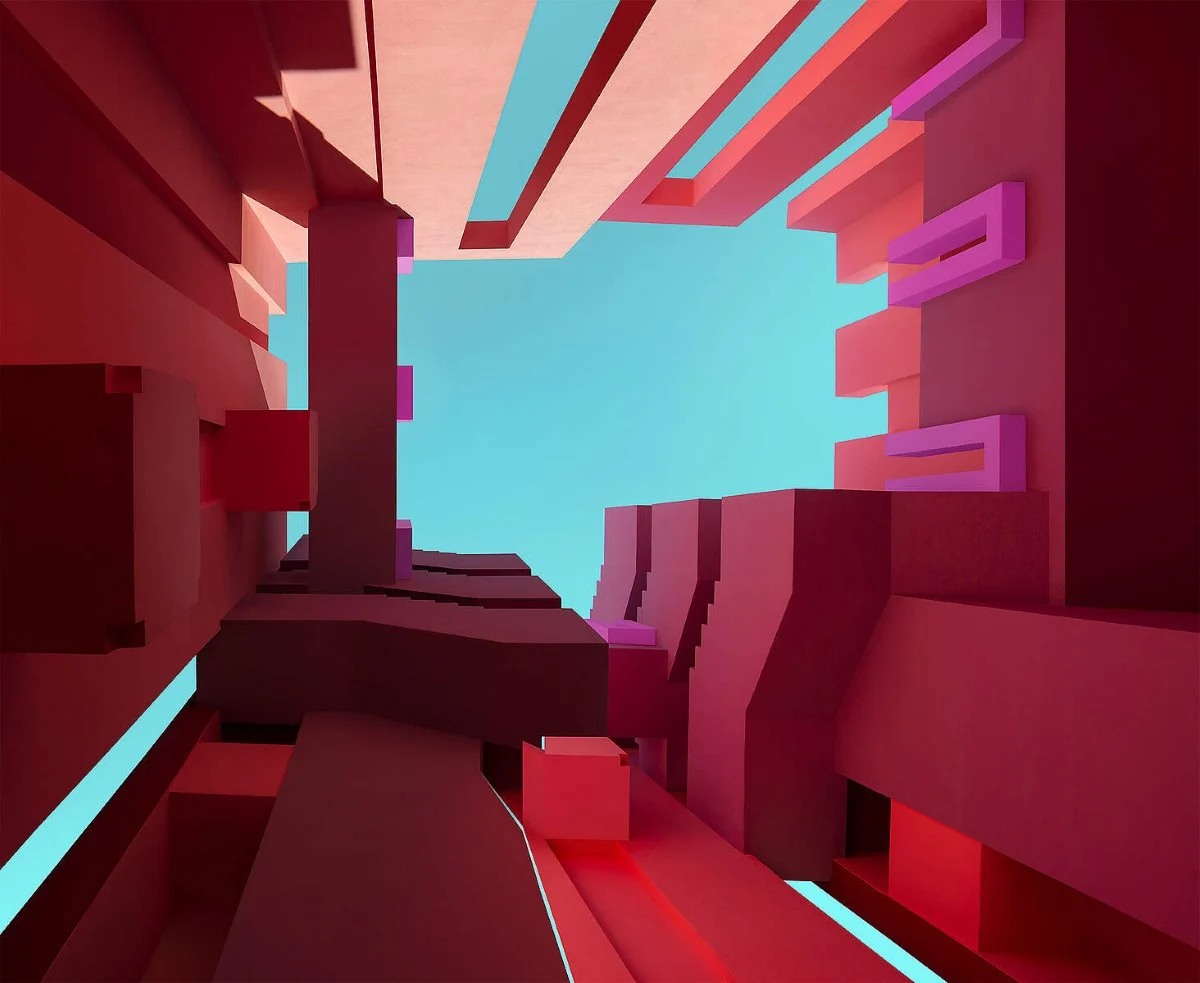

Foto: Dan Alka - La stampa fotografica su alluminio Dibond è incorniciata da una ArtBox in alluminio dorato. Vista da davanti, la cornice appare discreta e riprende i colori caldi del soggetto. Allo stesso tempo, la profondità della ArtBox conferisce all‘immagine una presenza scultorea.

Non credo che l’ispirazione sia qualcosa da inseguire. È già ovunque ‒ intrecciata nella curva di un’ombra, nella texture di un muro, nel modo in cui la luce cade su un volto che hai visto mille volte. La sfida non è trovarla, ma scegliere di notarla, di darle la tua piena attenzione. Ecco dove sta la differenza tra guardare e vedere: guardare è passivo, vedere è un atto intenzionale. Nel momento in cui vedi davvero, il mondo ordinario si trasforma in una fonte infinita di arricchimento e meraviglia.

Foto: Dan Alka

La Grande Onda di Kanagawa ‒ la leggendaria stampa giapponese di Hokusai, forse l’immagine più riprodotta nella storia dell’arte ‒ è diventata la corrente silenziosa sotto la mia fotografia di quello che probabilmente è l’edificio più fotografato della Svizzera. Quella onda mi ha perseguitato da quando ho visto l’originale per la prima volta in un museo.

Il tuo lavoro si caratterizza per una chiara attenzione all’architettura moderna. Puoi raccontarci di più sul tuo stile fotografico e su come si è evoluto nel tempo?

L’architettura, in particolare le strutture moderne, è il mio punto di partenza, ma non la mia destinazione. La fotografia, per me, non riguarda catturare ciò che è ‒ riguarda rivelare ciò che potrebbe essere.

Col tempo ho capito che la vera crescita nel mio lavoro non è stata tecnica ‒ è stata filosofica.

Minor White disse una volta: “Non fotografare solo ciò che è, fotografa anche ciò che potrebbe essere.” Questo principio guida il mio lavoro: non uso la mia macchina fotografica come una semplice fotocopiatrice o scanner della realtà ‒ il suo scopo è essere una finestra su ciò che immagino, sento e visualizzo.

Lao Tzu scrisse 2.500 anni fa: “I cinque colori accecano l’occhio.” Limitare il mondo a categorie fisse ‒ ciò che è bello, degno o fotogenico ‒ attenua la percezione. Gran parte della mia crescita è venuta dal lasciare andare cliché visivi e regole rigide, permettendo alle texture nascoste, alle ombre e ai ritmi del mondo di emergere.

L’architettura mi offre struttura, ritmo e forma, ma l’immaginazione guida il mio obiettivo. A volte distorco, raddoppio o astrazione ‒ non per manipolare la realtà, ma per espanderla. Attraverso queste tecniche elimino l’ovvio e rivelo l’invisibile, esplorando spazi liminali dove la percezione cambia e le forme familiari mostrano sfumature inaspettate.

Per me, la fotografia è un’espressione dell’immaginazione ‒ un modo per comunicare non solo il mondo fisico, ma emozioni, pensieri e idee astratte. Gli edifici non sono statici; sono conversazioni tra luce, spazio e tempo.

La mia missione è vedere ‒ e aiutare gli altri a vedere ‒ non solo ciò che è, ma ciò che potrebbe essere.

Hai già catturato molte foto architettoniche impressionanti. C’è un momento particolare nel tuo percorso fotografico che è stato particolarmente formativo per te?

Foto: Dan Alka - Qui la stampa fotografica è stata laminata su alluminio Dibond spazzolato, in modo che le aree chiare e bianche dell‘immagine brillino di riflessi metallici, un effetto che sottolinea in modo impressionante la struttura e la materialità della facciata.

Il primo momento è avvenuto nella mia infanzia a Ostrava, una città allora avvolta da facciate grigie, fabbriche in rovina e persino neve nera per l’inquinamento pesante. Il mondo intorno a me era pesante, soffocante e visivamente insensibile. Poi, un giorno, apparvero i cartelloni pubblicitari Benetton di Oliviero Toscani. Sembrava un boato nella mia testa: sfondi bianchi accecanti trafitti da immagini più potenti delle parole: una donna nera che allatta un bambino bianco, un prete che bacia una suora, un neonato ancora legato al cordone ombelicale, tre cuori umani etichettati bianco, nero, giallo, o ritratti di prigionieri nel braccio della morte ‒ mi colpirono profondamente.

Altrettanto affascinanti furono le reazioni delle persone intorno a me. Ricordo l’indignazione di mia nonna, la sua fede conservatrice in conflitto con immagini che non poteva sopportare di guardare. In quel momento capii che la fotografia poteva provocare quanto illuminare ‒ poteva rompere il silenzio, porre domande e stimolare il dialogo.

Il secondo momento arrivò anni dopo, quando la fotografia era quasi scomparsa dalla mia vita. Lavoravo come consulente IT in Germania quando partecipai a una delle conferenze di Toscani. Dopo la sua lezione, lo avvicinai, gli raccontai cosa significavano per me le sue immagini da bambino, e gli mostrai alcune mie fotografie. Con mio stupore, non solo le apprezzò ‒ mi invitò nel suo studio in Toscana.

Quello che doveva essere un weekend si trasformò in tre anni di collaborazione al suo fianco, immerso nel suo studio, assorbendo il suo modo di vedere e interrogare. Quegli anni non mi hanno solo riportato alla fotografia ‒ hanno riscritto il modo in cui la comprendevo: non semplicemente come immagini, ma come conversazioni con il mondo.

La fotografia architettonica richiede molta pazienza e un senso acuto per l’angolazione giusta. Come pianifichi uno scatto per catturare l’immagine perfetta?

Foto: Dan Alka - I motivi architettonici dall‘aspetto astratto acquistano profondità grazie al plexiglass opaco e mostrano colori chiari con riflessi ridotti. La cornice nera Amburgo crea un chiaro confine ottico e concentra lo sguardo.

“La mia fotografia inizia molto prima di arrivare sul posto.”

“Mi preparo meticolosamente, ma lascio sempre spazio al caso.”

Prima di viaggiare, schizzo idee e studio mappe, libri e viste aeree della città. Una volta lì, mi immergo completamente ‒ camminando per le strade giorno e notte, salendo torri per prospettive dall’alto, entrando in interni nascosti, ascoltando la gente del posto per capire cosa significa davvero vivere lì.

Quando scopro un luogo che vale la pena catturare, ci torno più volte, osservando come luce e tempo ne trasformano il carattere. Pur essendo impaziente di natura, posso aspettare giorni nello stesso punto, fidandomi dall’esperienza che il momento giusto arriverà. Podcast e audiolibri mi tengono compagnia, rendendo lunghe ore di attesa sopportabili ‒ perfino piacevoli. La mia attenzione reale è però fissata su quel momento decisivo ‒ la convergenza unica di visione, luce e composizione.

Per me, la fotografia è sempre un dialogo tra preparazione e spontaneità: sapere cosa spero di vedere, restando aperto all’imprevisto. Le immagini più coinvolgenti spesso nascono nella tensione tra intenzione e serendipità ‒ ma non è l’unica strada. Un approccio alternativo lo chiamo “Momento Composto”.

Il concetto di Henri Cartier-Bresson, oltre 70 anni fa, del “momento decisivo” è tra le idee più famose della fotografia. Descrive l’istante fugace in cui la vita si allinea spontaneamente ‒ gesto, composizione e significato convergono perfettamente ‒ rendendo la fotografia inevitabile e viva. Raggiungerlo richiede pazienza, osservazione e intuizione. Il momento decisivo si scopre, non si crea; il fotografo attende che la realtà si disponga prima di premere il pulsante.

A volte occorre percorrere strade non convenzionali per trovare il soggetto giusto. Puoi condividere una sfida particolare che hai dovuto superare durante uno shooting architettonico?

Foto: Dan Alka

Una delle maggiori sfide nella fotografia architettonica oggi non riguarda il meteo, la luce o la tecnica ‒ è la fiducia. Un treppiede può suscitare più sospetto che simpatia. Guardie, residenti e passanti spesso presumono che tu abbia un’agenda oltre l’arte.

Ricordo in particolare due città in cui ottenere il permesso fotografico in anticipo è stato lungo e complicato. A Istanbul, quando sono andato senza, un’unità completamente armata mi ha rapidamente ricordato che non ero autorizzato a usare la mia macchina fotografica. A Londra – con la sua rete estesa di telecamere a circuito chiuso – sono stato individuato rapidamente prima ancora di trovare il posto giusto per montare il treppiede.

Negli anni ho imparato a navigare questa tensione, diventando più abile a mostrare alle persone che non stavo “prendendo” qualcosa, ma offrendo qualcosa in cambio: un’immagine, una prospettiva, un promemoria che l’architettura non è solo cemento e vetro, ma un documento sociale. Questi edifici fanno parte della nostra memoria collettiva, le loro forme portano ideali e ambizioni dei tempi in cui sono stati creati.

Quali sono secondo te gli errori più grandi che i principianti commettono nella fotografia architettonica? Quali consigli dai per evitarli?

I principianti spesso si affrettano e si concentrano troppo sull’attrezzatura, trascurando uno degli strumenti più preziosi: la pazienza, che permette a una scena ‒ o a un momento ‒ di rivelarsi. Guarda l’ambiente con la curiosità di un bambino; non limitarti a vedere, osserva davvero. Chiediti perché fai fotografie e cosa speri di condividere ‒la sola padronanza tecnica non le renderà memorabili. Ossessione, presenza e curiosità sono ciò che trasforma una foto da corretta a indimenticabile.

Hai già collaborato con WhiteWall per la stampa di alcune tue opere in grande formato. Com’è stata la tua esperienza con la qualità e la presentazione del tuo lavoro su WhiteWall?

Ho scoperto WhiteWall anni fa, mentre lavoravo in Germania, e ho rapidamente capito che era una delle scelte più affidabili e professionali per la stampa fine art. Nel tempo ho testato molti studi di stampa in Europa e oltre, ma non ho ancora trovato un’altra realtà che uguagli l’equilibrio di WhiteWall tra qualità senza compromessi e servizio attento.

Ciò che mi ha colpito fin dall’inizio non era solo l’eccellenza tecnica delle stampe, ma anche l’impegno a rendere semplici processi complessi, offrire una vasta gamma di materiali e garantire che l’esperienza di ordinare opere su larga scala rimanesse precisa e senza stress.

Ugualmente importante è stato l’aspetto umano: WhiteWall ha sempre dedicato tempo a rispondere alle domande con cura e chiarezza. Voglio ringraziare in particolare Amanda e Maxine dei team di Miami e New York, il cui supporto è stato costantemente attento e genuinamente utile durante tutte le collaborazioni.

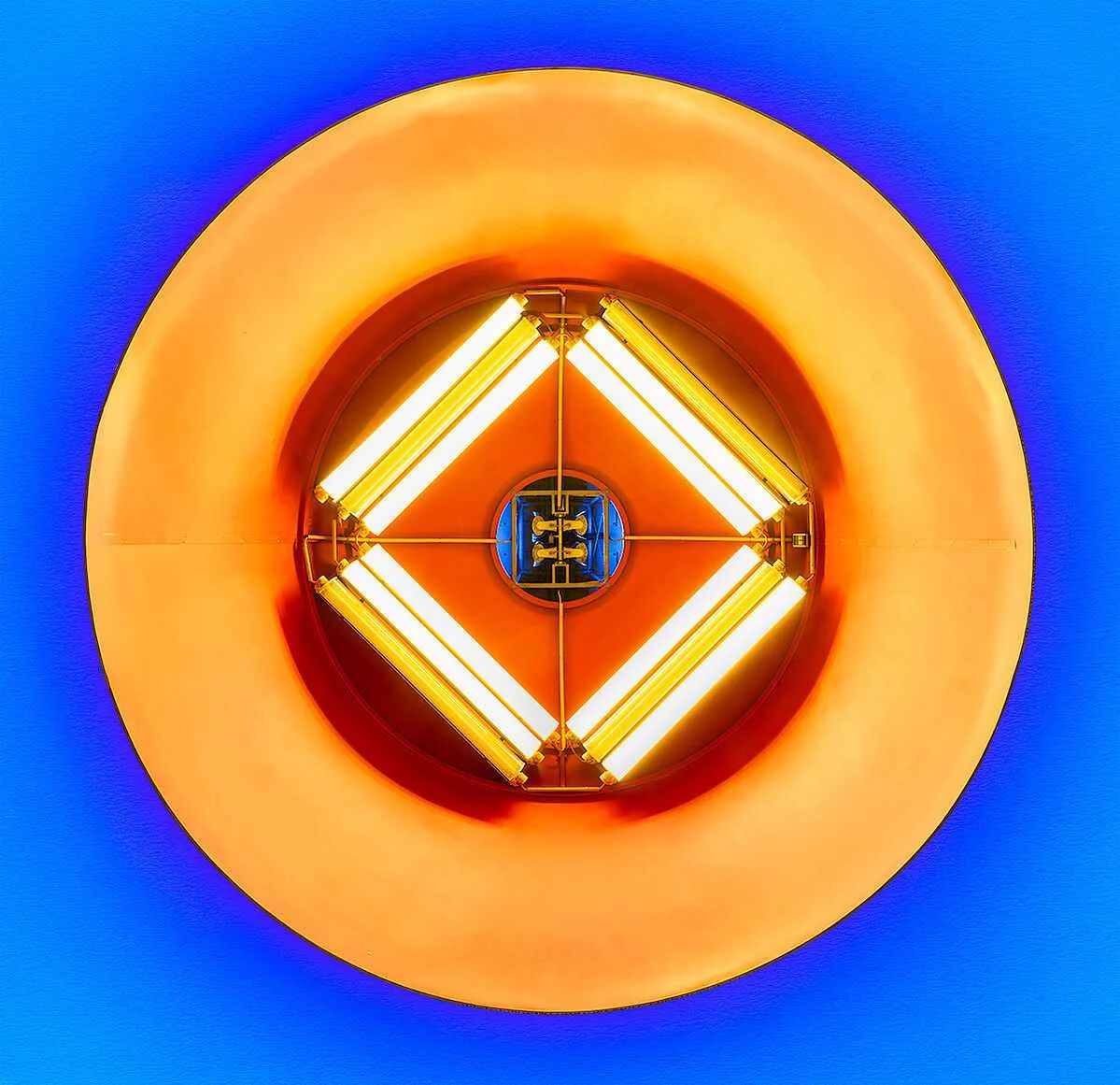

Recentemente ho ordinato quattro stampe di grande formato, e non potrei essere più soddisfatto del risultato. Ogni pezzo mostra come il giusto approccio alla stampa possa sbloccare il pieno potenziale di una fotografia ‒ rafforzando la sua presenza, amplificando l’atmosfera e trasformandola in qualcosa che riempie davvero uno spazio. Ognuna di queste opere è stata stampata con una tecnica e un materiale diversi, scelti per riflettere al meglio l’umore e il carattere dell’immagine. Puoi selezionare facilmente materiali e tecniche per ciascuna fotografia direttamente sul sito WhiteWall prima della stampa. Se ti trovi a Praga, vieni a vederle dal vivo nello straordinario Showroom Fiala.

Per le stampe di grande formato, dettagli e nitidezza sono cruciali. Quali aspetti sono più importanti per te nella preparazione di un’immagine per una stampa così grande?

Foto: Dan Alka

Quando preparo un’immagine per una stampa di grande formato, penso oltre pixel e precisione tecnica. Per me, inizia con una domanda più fondamentale: quale scala merita davvero questa immagine? Più grande non significa sempre migliore. La Monna Lisa (77 x 53 cm) o La Ragazza con l’Orecchino di Perla (44 x 39 cm) manterrebbero il loro potere silenzioso se ingrandite? E al contrario, Guernica (349 x 777 cm) o La Ronda di Notte (380 x 454 cm) manterrebbero la loro forza se ridotte?

A volte una scala più piccola dona intimità, altre volte una stampa monumentale amplifica la presenza e trasforma l’esperienza. Spesso mi ispiro alla pittura: l’arte ha sempre mostrato come scala e composizione modellano la percezione, molto prima dell’invenzione della fotografia. Come i grandi maestri, considero attentamente il movimento dell’occhio dello spettatore, come presenza e vuoto interagiscono, e come i dettagli si rivelano solo quando l’opera è completamente vissuta.

La nitidezza è importante, ma la sola scala non rende un’immagine potente. La dimensione giusta permette a soggetto, composizione e storia di risuonare pienamente, trasformando una fotografia in un’esperienza immersiva, quasi cinematografica. Per me, stampare in grande formato non riguarda la perfezione tecnica, ma tradurre narrazione, atmosfera ed emozione in uno spazio che lo spettatore può veramente abitare.

Hai suggerimenti speciali per fotografi che vogliono stampare le loro foto architettoniche in grande formato, assicurandosi che i dettagli siano chiari e precisi?

Sul vostro sito c’è un eccellente articolo ‒ “4 Steps to Large-Format Lamination” di Jan-Ole Schmidt ‒ che illustra perfettamente le considerazioni tecniche. Ma vorrei offrire un consiglio diverso ‒ qualcosa di più effimero, ma altrettanto essenziale.

Come disse Ansel Adams: “Non c’è niente di peggio di un’immagine nitida di un concetto sfocato.”

Molte fotografie architettoniche tecnicamente perfette ‒ nitide e correttamente esposte ‒ possono comunque sembrare sterili se manca la risonanza emotiva. La nitidezza da sola non rende un’immagine coinvolgente. Al contrario, una fotografia leggermente imperfetta può catturare, suscitare emozione o stimolare la narrazione attraverso atmosfera, movimento o mistero.

Prendi ad esempio la serie di architettura di Hiroshi Sugimoto. Le sue rappresentazioni sfocate di edifici iconici non mirano a documentare ogni dettaglio, ma a evocare. Attraverso la morbidezza intenzionale, Sugimoto distilla l’architettura alla sua essenza: forma, memoria e atmosfera. Il risultato è senza tempo, onirico e profondamente contemplativo. Ricordiamo spesso gli edifici non per linee cristalline, ma come impressioni ‒ momenti di luce, ombra e sentimento.

Quindi sì ‒ scegli l’obiettivo giusto, fotografa in RAW, usa ISO base, tieni ferma la macchina, regola con attenzione apertura e tempo di esposizione, correggi prospettiva e sfrutta strumenti come obiettivi tilt-shift o tecniche come focus stacking, HDR o bracketing quando necessario ‒ insieme a tutti gli altri calcoli silenziosi che servono per ottenere il risultato giusto.

Familiarizza con il post-processing in software come Photoshop ‒ o alternative potenti (e gratuite) come Photopea.com, creata da zero dal mio brillante amico Ivan Kutskir ‒ un’impresa incredibile considerando che Photoshop è sviluppato da un grande team di circa 100 persone.

Ma non perdere mai la tua voce come artista. Chiediti: quale storia sto raccontando? Quale emozione voglio lasciare? Perché, alla fine, una fotografia che resta nella memoria di qualcuno ha più a che fare con la sua anima che con la nitidezza. La perfezione tecnica è uno strumento, non l’obiettivo. Il pubblico non ricorderà rumore o lieve sfocatura; ricorderà come l’immagine li ha fatti sentire.

Cos’altro dovremmo sapere di te?

Foto: Dan Alka

Lavoro quotidianamente al mio progetto web e multimediale INSTATRIO.com, che presenta una collezione accuratamente curata delle migliori fotografie, video, audio, testi e una mappa interattiva. Anche se ancora in fase beta, INSTATRIO.com mostra già centinaia di luoghi MUST-SEE nel mondo e serve come strumento rapido e pratico per scoprire e pianificare visite a destinazioni indimenticabili. INSTATRIO.com aiuta a cercare meno offrendo una raccolta selezionata di luoghi imperdibili, così puoi scoprire di più senza sforzo.

Il motto del progetto è: “SEARCH LESS, DISCOVER MORE.” Come lavoro in corso, continuo ad aggiungere nuovi luoghi e arricchire i contenuti.

In futuro, prevedo di espandere INSTATRIO.com in una piattaforma collaborativa, invitando fotografi e videografi fine art selezionati da tutto il mondo a contribuire.

Segui il mio profilo Instagram @danalka_com per gli ultimi aggiornamenti e notizie sullo sviluppo del progetto.

WhiteWall raccomandazioni di prodotti

Potrebbero piacervi anche questi articoli:

Dalla redazione di WhiteWall

Intervista con Ksenia Felker - L'estetica analogica riscoperta

Ksenia Felker scopre la bellezza dell'attimo nella fotografia analogica. Nell'intervista parla del suo amore per la luce, le ombre e le scene silenziose, della consapevolezza che sta dietro ogni immagine e del motivo per cui proprio il rallentamento rende la sua arte così speciale.

Dalla redazione di WhiteWall

Happy Sad Places – Intervista a Paul Hiller

Architettura dai colori pastello, giostre colorate o oscure attrazioni stradali: da oltre 15 anni, Paul Hiller fotografa luoghi curiosi in tutto il mondo, i cosiddetti Happy Sad Places.

Dalla redazione di WhiteWall

Mondi architettonici di colore di Paul Eis

Il fotografo berlinese Paul Eis mette in scena l'architettura classica attraverso la fotografia, mescola diversi stili ed elabora digitalmente le sue foto in intensi mondi di colore.